Sächsism

Manchmal verreisen wir. Gerade eben war es wieder soweit. Dresden stand auf unserer Bahnfahrkarte in den vermeintlich wilden Osten. Die sächsische Landeshauptstadt, so erfuhren wir auf einer gebuchten „Entdeckertour“ per Doppeldeckerbus, Schwebebahn (die in Wirklichkeit eine Hängebahn ist) und Raddampfer von einem eingefleischten Loschwitzer, was wiederum ein Stadtteil von Dresden ist, ist nach Berlin, Hamburg und Köln die flächenmäßig viertgrößte deutsche Stadt. Das überraschte mich einigermaßen, denn ich fand unseren Radius zwischen Bahnhof, Altstadt und Elbe doch recht überschaubar. Wir erfuhren außerdem, dass in Dresden – wie wir Westdeutschen ja gerne unterstellen – gar kein Sächsisch gesprochen wird, sondern lupenreines Meißner Kanzleideutsch – die Sprache übrigens, die der Bibelübersetzung zugrunde lag und aus der sich später das Standarddeutsch entwickelt hat. Unser Gästeführer verstieg sich bei seinen Ausführungen sogar zu der Aussage, dass selbst das Bayrische letztendlich vom Meißner Kanzleideutsch abstamme – das würde ich aber bezweifeln. Ich glaube, Bayrisch ist ganz allein vom Bayrischen geprägt und kam und kommt wie die bayrische Restkultur seit jeher und für alle Zeiten ohne äußere Einflüsse aus. (Und wohin das führt, weiß man ja…) Sogar ihren eigenen Kaffee haben die Bayern erfunden, wie aus der schönen, ordentlichen und urbayrischen Dallmayr-Werbung hinlänglich bekannt sein dürfte.

Apropos Kaffee: Wir erklommen die Brühlsche Terrasse oder, um mit Goethe zu sprechen, den Balkon Europas, um dort die ersten Quarkkeulchen unseres Lebens zu kosten – mit Kaffee und Blick auf die Elbe natürlich und bei strahlendem Sonnenschein, denn den hatten wir selbstverständlich mitgebucht. In der Semper-Oper staunten wir darüber, dass auch das Gebäude selbst mitunter mehr Schein als Sein ist und man sich besser nirgends anlehnt. Wir erfuhren, dass man die Nachhallzeit in einem Raum wie dem Saal der Oper am besten mit einem Revolverschuss misst und dass Wein und Theater – in der Kunst und im Alltag – immer irgendwie zusammenhängen. Reisen bildet eben, da kann man sich gar nicht dagegen wehren.

Wenn man dann so als ausgemachtes Landei in die Großstadt kommt, dann will man natürlich auch shoppen – also rein in die Riesen-Mall am alten Marktplatz! Erstmals in meinem Leben betrat ich mit meinen Jungs einen Hollister-Laden. Während sie mit ihren drahtigen XS-Bodys dem geltenden Schönheitsideal voll entsprechen, wurde ich dort nicht fündig, obwohl es – allen Gerüchten, die mir stets von nachtschattener Dunkelheit in diesen In-Shops berichtet hatten – hell genug war, selbst für mich. Mit geübtem Auge lief ich auf eine sehr coole Sommerjeans zu – allerdings nur um festzustellen, dass Hosengrößen über 29 hier nicht vorkamen: Das Spektrum startete bei 24 – ich hätte die Hose also durchaus mühelos über meine Arme ziehen können -, und ich fragte mich, welches Kind mit Größe 24 sich wohl eine Hose für 160 Euro leisten könnte. Wenigstens blieb mir auf diese Weise ein übereilter Kauf erspart, außerdem befand ich mich mit den vorhandenen Klamotten in bester Gesellschaft.

Unsere Unterkunft hatten wir nämlich in der City-Herberge, einem in eine hippe, urbane Jugendunterkunft umgestylten Plattenbau. Hier verkehren inzwischen viele Familien mit Müttern, die wohl alle irgendwie meiner Peer-Group zugeordnet werden können: Altersmäßig plus/minus fünf Jahre (okay, eher minus fünf Jahre), Geisteszustand halbintellektuell bis intellektuell, Stil lässig. Dazu kulturell interessiert – Frauen, die ihren Kindern und möglichst auch ihren Männern ein an Anregungen reiches Umfeld schaffen wollen. (Was nicht immer gelingt, wie man weiß.) Zu dieser Erkenntnis kam ich, weil wir uns alle auch klamottentechnisch ähnlich sahen: Abgesehen von einigen Ausreißern in die Super-Öko-Ecke schienen wir alle den nordischen Style zu mögen: Boots und Jeans, Bluse oder Shirt, Strick- oder Allwetterjacke, unkomplizierte Frisuren, Wildlederbeutel mit allem drin, was man so braucht als familieninterne Reiseleiterin. Bei den meisten anwesenden Müttern hätte ich spontan das Label oder den Kataloghandel nennen können.

Und während ich all das zur Kenntnis nahm und mich freute, dass wir so eine schöne Reise machten mit soviel Erkenntniszugewinn obendrein, merkte ich, dass mir die sächsische Sprache, Verzeihung, das Meißner Kanzleideutsch, so richtig ans Herz wuchs. Kein Wunder: Die Sachsen lassen keine Möglichkeit aus, diese Sprache, Synonym für den deutschen Osten, im Westen gerne belächelt und im Fernsehen untertitelt, ihren Gästen näher zu bringen: Auf den Speisekarten findet man gerne mal „Mid Griemelgääse übberbagnes Würzfleesch midner knackschen Bemme“ oder „Scheenes von dr Stellze“, und es gibt zahllose Postkarten mit schönen sächsischen Wörtern wie „Ischgrischgleidegriese“ oder „Orsch werbleede“. (Laut vor sich hinsagen hilft.) Bis jetzt habe ich für mich nicht geklärt, ob das aus Scheiße Geld machen ist, aus der Not eine Tugend oder einfach nur berechtigter Stolz auf einen der charmantesten Dialekte Deutschlands.

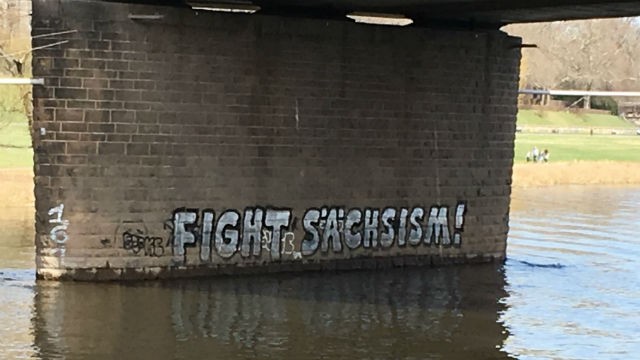

Wie dem auch sei: Unser Loschwitzer Führer brachte uns das sächsische „Ja“ bei, das „Nu“, das sich mit vorgeschobener Unterlippe und hängenden Mundwinkeln bilden lässt und seinen Ursprung im tschechschen „ano“ hat. Und deshalb nahm ich neben vielen anderen Eindrücken auch das Graffito an einer Elbebrücke mit nachhause. „Fight Sächsism“ hat dort einer hingesprüht. Ich hätte es nicht schöner sagen können.